جذور الاستشراق وصورته المتشكّلة بين الأسطورة والهيمنة

في عام 1978، أصدر إدوارد سعيد كتابه الشهير “الاستشراق.. المفاهيم الغربية للشرق”، واضعًا بين يدي القارئ مدخلًا صادمًا يكشف حجم التشويه الذي رسّخه المستشرقون عن الشرق وأهله عبر قرون، حتى أصبحت تلك الصور النمطية العدسة التي ينظر بها الغرب إلى العالم العربي والإسلامي. واستشهد سعيد في مقدمة كتابه بقصة صحفي فرنسي زار بيروت أثناء الحرب الأهلية (1975–1976)، فكتب بأسى بعدما رأى الخراب في وسط المدينة، قائلًا إن المشهد “يوحي بأنه جزء من الشرق الذي وصفه شاتوبريان”.

كان فرانسوا رينيه دو شاتوبريان –الشاعر الفرنسي وزعيم الرومانسية في بدايات القرن التاسع عشر– أحد أبرز من أسهموا في رسم صورة ازدرائية عن العرب في كتابه “الطريق من باريس إلى القدس”. ولم يكن استثناءً في تلك النظرة المتعالية، إذ توالى العديد من المستشرقين على تقديم تصور سلبي عن الشرق لأسباب دينية وعرقية، في فترة تزامنت مع توسّع الإمبراطوريات الأوروبية، فصارت كتاباتهم متقاطعة مع المصالح الاستعمارية.

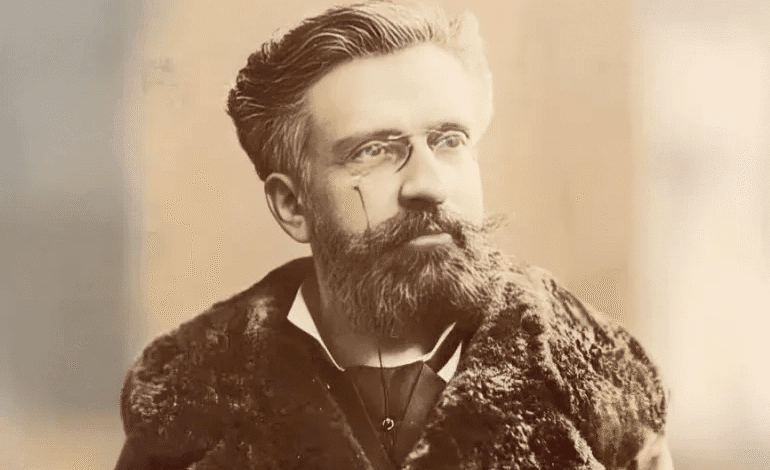

غوستاف لوبون.. صوتٌ مختلف في زمن الاستعلاء الاستشراقي

وسط موجة الاستشراق المحمّلة بالأحكام المسبقة، ظهر غوستاف لوبون، عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا الفرنسي، ليقدّم رؤية منصفة وجريئة في كتابه “حضارة العرب”، الذي وقف فيه في الضفة المقابلة للتيار الغالب، معترفًا بفضل الحضارة العربية الإسلامية على أوروبا خلال العصور الوسطى، وبمكانتها العلمية والأخلاقية.

ورغم مسيرته المليئة بالتناقضات –فهو معادٍ للاستعمار من جهة ومُلهم لموسوليني من جهة أخرى– فإن مؤسسة النشر الفرنسية وصفت لوبون بأنه “شخصية مثيرة للجدل، مناهضة لرجال الدين والاستعمار، لكنها متمسكة بفكرة تدرّج الحضارات”. ومع ذلك، بقي كتابه “حضارة العرب” شاهدًا على نزاهة علمية جعلته منفردًا بين كثرة من المستشرقين الذين تجاهلوا أثر العرب والمسلمين في تطور الحضارة الإنسانية.

الاستشراق بين المعرفة والهيمنة

منذ القرن التاسع عشر، ارتبط المشروع الاستشراقي بمشروع الهيمنة الاستعمارية. فقد كانت فرنسا مركزًا رئيسيًّا للاستشراق الأكاديمي الرسمي، وكانت غالبية الدراسات الاستشراقية تتحرك داخل إطار قائم على تفوّق الحضارة الأوروبية، وتسعى إلى تقديم الشرق باعتباره عالمًا “متخلفًا” يحتاج إلى السيطرة والتحديث.

أشار إدوارد سعيد إلى أن فهم الاستشراق لا يتم إلا باعتباره “خطابًا”، أي منظومة ثقافية متكاملة مكّنت أوروبا من إدارة الشرق سياسيًّا وعسكريًّا وأيديولوجيًّا، وأضاف أن المستشرقين فرضوا قيودًا على الفكر الأوروبي بحيث لا تُناقش قضايا الشرق خارج قالب جاهز ومسيطر.

وكان إرنست رينان أحد أبرز من جسّد هذا النهج، إذ اعتبر في محاضرته الشهيرة “الإسلاموية والعلم” (1883) أن الإسلام سبب جمود فكري، وتبنّى رؤية عنصرية تصوّر العرب غير قادرين على إنتاج العلوم. وذهب إلى أن العلوم التي شهدها العصر الإسلامي تعود إلى الفرس والمسيحيين، في تجاهل تام للحقائق التاريخية.

بين الاستعلاء والإنصاف.. قراءة في رؤية لوبون

على النقيض من رينان وغيره، جاء لوبون برؤية مغايرة تمامًا، اعتمد فيها على رحلاته الواسعة إلى الشرق الإسلامي وشمال أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وعلى منهجه الأنثروبولوجي القائم على دراسة المجتمعات باعتبارها كائنًا حيًّا ينمو ويتطور.

وقد ألّف كتابه “حضارة العرب” عام 1884 بعد رحلات شملت دمشق والقدس وبيروت والقاهرة والجزائر والمغرب، وكتب فيه أن غياب الكتب الجامعة عن الحضارة العربية دفعه إلى إعداد عمل يبيّن أثرها الكبير على العالم.

قال لوبون:

“كلما أمعنّا النظر في حضارة العرب وأعمالهم العلمية والفنية، ظهر لنا أنهم أصحاب الفضل في أن اكتسبت أوروبا علوم الأقدمين. لخمسة قرون لم يكن لجامعات الغرب مورد غير كتبهم”.

ويضيف:

“مدّن العرب أوروبا ماديًا وعقليًا وأخلاقيًا، ولم يعرف التاريخ أمة أنتجت في زمن قصير ما أنتجوه، ولا قومًا تفوّقوا عليهم في الابتكار”.

بهذه الشهادة، وضع لوبون حدًّا لكثير من الادعاءات التي صاغها المستشرقون حول العرب والمسلمين، فكانت كتاباته بمثابة جسرٍ مضيء في قلب خطاب استشراقي مظلم.

رحلات وأفكار صنعت تأثيرًا عالميًا

درس لوبون الطب، واشتغل بالأنثروبولوجيا، وكتب في علم النفس والاجتماع، وارتبط اسمه بكتاب “سيكولوجية الجماهير” الذي أصبح أحد أهم الأعمال المرجعية في القرن العشرين. تنقّل بين الجمعيات العلمية، ونظم لقاءات مع نخبة الفكر الفرنسي، وصار شخصية مؤثرة في مجالات متعددة.

وقد أسهمت رحلاته في الجزائر والمغرب ودمشق والقاهرة وتركيا وغيرها في تكوين رؤيته المتوازنة عن الشرق الإسلامي، فكان باحثًا يختلف عن كثير من أبناء عصره الذين تلقوا الشرق بعدسة مشبعة بالأحكام المسبقة.

كتاب “حضارة العرب”.. شهادة علمية على فضل حضارة طُمِس طويلًا

لم يكن كتاب “حضارة العرب” مجرد سرد لرحلة، بل دراسة شاملة لفنون العرب وعلومهم وفلسفتهم وتأثيرهم الواسع في أوروبا. وفي أحد فصوله يؤكد لوبون أن تقدير أثر الحضارة العربية لا يكون إلا بالنظر إلى حال أوروبا قبل اتصالها بعلوم المسلمين، حيث كانت أوروبا غارقة في جهالة وصفها بأنها “همجية طويلة الأمد”.

لقد أنصف لوبون العرب والمسلمين في زمن كان الاستشراق فيه أداة للهيمنة وإعادة كتابة التاريخ. وبقي كتابه شاهدًا على قدرة العقل الحرّ على تجاوز التحيزات، وعلى أن الحضارات تُقاس بما تقدّمه للبشرية لا بما يُكتب عنها وفق أهواء السياسة والاستعلاء.